ANLASS ZUR KLOSTERGRÜNDUNG - BAU DES KLOSTERS UND DER KLOSTERKIRCHE.

1658. Zehn Jahre sind seit Beendigung

des 30jährigen Krieges vergangen. Um die allgemeine Verwilderung

aufzuhalten, richten die fürstbischöflichen Beamten, Droste und

Amtsrentmeister und einige achtbare Bürger in schriftlichen Gesuchen die

Bitte an den Fürstbischof und an das Domkapitel, sie möchten eine

Niederlassung der Kapuziner in Werne genehmigen. Schon vor 1658 halfen

neben Jesuiten auch Kapuziner aus Münster in der Seelsorge aus. Bekannt

waren sie in Werne durch ihre Kollektenfahrten.

Niederlassung der Kapuziner in Werne genehmigen. Schon vor 1658 halfen

neben Jesuiten auch Kapuziner aus Münster in der Seelsorge aus. Bekannt

waren sie in Werne durch ihre Kollektenfahrten.

1659 genehmigt der Fürstbischof Bernhard von Galen die Gründung eines Kapuzinerklosters. Auch der Stadtrat gibt seine Einwilligung. Der damalige Guardian des Klosters in Münster war gebürtiger Werner. Er erhält den Auftrag zur Errichtung eines Klosters in seiner Heimatstadt. Am Franziskustag, dem 4. Oktober 1659, zieht er mit zwei anderen Patres aus Münster in die vorläufige Klosterstätte in Werne ein. Es ist ein Bürgerhaus in der Bonenstraße. Die Patres sind auf den Opfersinn der Bevölkerung angewiesen. Da überall Not herrscht, ist die Lage der Patres oft bedrohlich. Auf Bitten des Dechanten hilft das Kloster Cappenberg. Für den geplanten Klosterbau geben begüterte Wohltäter Spenden, jedoch auch ärmere Einwohner verzeichnet die lange Wohltäterliste.

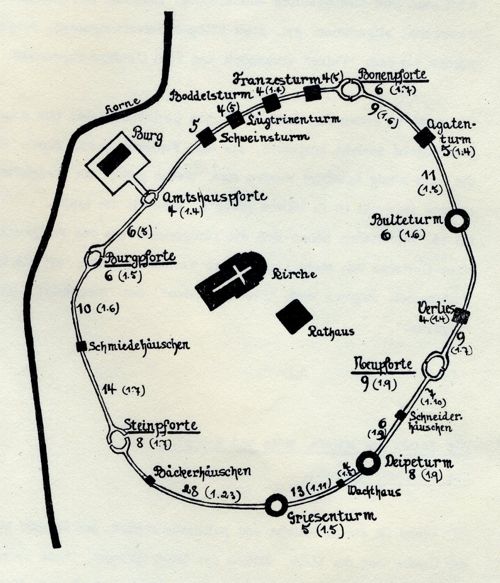

In der Stadt selbst ist kein geeigneter Platz für das Kloster vorhanden. Nach langen Verhandlungen erwerben die Kapuziner einen Streifen des "Schüttenwalles" vom Neutor bis zum Deipeturm. Die Wälle sind um diese Zeit bedeutungslos und teilweise eingeebnet. Sie sind auch schon an Bürger verkauft, in Gärten umgewandelt, so dass sich bei den Kaufverhandlungen große Schwierigkeiten ergeben, die sich Jahre hinziehen.

Der 1664 endlich von der Stadt unentgeltlich überlassene Platz ist 291 Fuß lang (ca.87 m) und 85 Fuß breit (ca.25m). Er wird geebnet. Der schon ziemlich versandete Wassergraben wird nun völlig trockengelegt.

Im Jahre 1665 wird mit dem langersehnten Bau begonnen. Die Kapuziner bitten um Überlassung der alten Burgmauern, die schon seit dem großen Brand 1586 verödet liegen. Ein 1662 eigens für den bevorstehenden Klosterbau errichteter Ziegelofen liefert Ziegelsteine, der städtische Ofen liefert bessere. Auch in Rüthen werden Steine gebrannt und auf schlechten Wegen nach Werne geschafft.

1671 kann die Grundsteinlegung erfolgen. Baumeister ist ein Pater aus dem Kloster in Münster, der von anderen Ordensbrüdern unterstützt wird, die ebenfalls Architekten sind. Während des Baues ergeben sich neue Schwierigkeiten. Das Kloster und die spätere Kirche liegen mit ihrer Rückseite zu nahe an dem Weg, der außerhalb der Mauer am Wall entlang zum "Harten Kerl" und weiter in die "Mersch" führt. Es werden zusätzlich Grundstücke gekauft, damit der genannte Weg mit in den Klosterkomplex einbezogen werden kann. Die Stadt lässt einen neuen Weg ausbauen, der nun einige Meter südlicher liegt und heute zu einer Umgehungsstraße (Kurt-Schumacher-Str.) an der Klostermauer entlang geworden ist.

1673 können die Kapuziner ihr Kloster beziehen. 15 Jahre zuvor waren sie nach Werne gekommen und wohnten vorläufig in oben erwähntem Bürgerhaus an der Bonenstraße. Im Dezember 1673 ziehen 7 Patres und 4 Brüder in feierlicher Prozession von der „Bonenstraße“ in ihren neuen Bau vor der Mauer. Sie erreichen ihn, indem sie durch ein Törchen gehen, das im Neutor zwischen der schweren Innen- und Außenpforte den Zugang zum Schüttenwall, jetzt natürlich zum Klostergarten freigibt. Es hat seinerzeit viel Streit gegeben mit der Stadt um Aushändigung des Schlüssels zu diesem Nebentor, weil die Stadt um die Sicherheit besorgt war.

Den Gottesdienst verrichteten die Patres noch immer in der Armenhaus-Kapelle zum Hl. Geist, in der die Vikarie St. Maria Magdalena errichtet ist. (Früher Backerei Bisping; Magdalenenstr.)

Es fehlte also noch die Klosterkirche. Bereits 1675 ist die hohe Mauer, wie sie heute noch an der Süd- und Westseite des Klosterkomplexes steht, errichtet. Die Stadt verlangte aus Sicherheitsgründen diese Höhe. Erst jetzt gibt die Stadt die Erlaubnis zu einem Durchbruch durch die Stadtmauer dort am Deipeturrn, damit die Bürger bequemer zum Kloster kommen können. Der Volksmund bezeichnet diesen Durchgang mit "Kapuzinerloch". Auf Anordnung des Fürstbischofs Bernhard von Galen wird 1677 mit dem Kirchenbau begonnen. Im gleichen Jahr noch erfolgt die Grundsteinlegung. In der östlichen Kirchenwand im Klostergang ist der Grundstein eingemauert. Er trägt das Wappen des genannten Bischofs und die lateinische Inschrift:

Primus lapis solmte

Positus est

In der Übersetzung: "Unter dem Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, wurde am 10. August 1677 der erste Stein feierlich gelegt." Dieser Grundstein liegt in der Mitte einer Reihe weiterer Steine mit eingehauenen Namen von Adeligen und Bürgern der Stadt, die sich um den Klosterbau verdient gemacht haben. Baumeister der Kirche ist Bruder Ambrosius von Oelde. Er ist in unserem Kloster 1703 gestorben und in der Klosterkirche beigesetzt. Er war zu seiner Zeit ein sehr bekannter Baumeister. Das Schloss in Ahaus ist sein Werk. Er hat mehrere Portale zu den Seitenkapellen im Paderborner Dom entworfen, wahrscheinlich auch das berühmte Grabmal des Fürstbischofs Ferdinand von Fürstenberg in Paderborn. Bruder Ambrosius, ein fähiger Künstler im bescheidenen Habit der Kapuziner.

Im Jahre 1677 zieht zum ersten Mal die Wallfahrt nach Werl.

Über 3 Jahre wird an der Kirche gebaut. Am Heiligabend wird das Allerheiligste aus der ärmlichen Hospitalkapelle feierlich übertragen. Aber von der Kirche ist erst der Chor fertig. Mit Eifer wird weitergebaut. Die Bauern leisten Spanndienste zur Herbeischaffung des Baumaterials. Auch das Kirchenschiff wird noch 1680 fertig. Das Türmchen ist schon im Mai 1680 aufgerichtet und erhält eine kleine Glocke.

Am Tage des hl. Franziskus 1681 wird der erste feierliche Gottesdienst in der nunmehr vollendeten Kirche abgehalten.

1701 wird die Kirche durch den Weihbischof von Münster konsekriert. Ab dem Jahr 1802 bricht für Kloster und Kirche eine schwere Zeit an. Die preußische Regierung verbietet jede Veränderung in Klöstern. Die Aufnahme von Novizen hängt von der Genehmigung der Regierung ab. Die Klöster sind damit zum Aussterben verurteilt.

DER REICHSDEPUTATIONSHAUPTSCHLUSS 1803 UND DIE FOLGEN FÜR DAS KLOSTER.

Nach

dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 wird das Stift Münster

säkularisiert. Das Kloster in Werne kann bestehen bleiben, jedoch hat

die preußische Regierung die Verfügungsgewalt darüber. Vom 11. Dezember

1834 an ist auch das Kloster in Werne aufgehoben. Es wird von nur noch

5 Patres bewohnt, kein Laienbruder gehört dem Konvent an. (Der letzte

starb 1830.) Die Aufhebung des Klosters ist nach der Zerschlagung des

Bistums Münster nicht unerwartet gekommen. Die Stadt Werne erbittet

sich den Klosterkomplex, um den Bau neuer Schulen zu ersparen.

Am 22. August 1835 schenkt die Regierung der Stadt Werne die Kirche und das Kloster für Schul- und Kirchenzwecke. Dafür überlässt die Stadt dem Stadt- und Landgericht das Alte Rathaus. Die Klosterräume werden zu Schulsälen. Zwei Patres sind noch zurückgeblieben. Sie wohnen in den oberen Räumen des Klosters und versehen den Gottesdienst. Bei den Werner Bürgern sind sie sehr beliebt. Nach dem Tode des einen der beiden Alten wird die Vikarie zur hl. Magdalena in die Klosterkirche verlegt. Der Vikar hilft von nun an bei der ordentlichen Durchführung der Gottesdienste.

RÜCKKEHR DER PATRES INS KLOSTER UND WEITERE EREIGNISSE

1850 wird das preußische Staatsgrundgesetz endgültig festgelegt. Darin wird der Kirche volle Freiheit gewährt. Das Kloster wird wieder seinem eigentlichen Zweck zugeführt. (Front gegen die Ausbreitung politisch-religiösen Radikalismus.)

Am 1. Mai 1851 füllt eine freudig erregte Menge Andächtiger die Kirche schon in der Frühe, weil die nächtliche Ankunft von 4 Kapuzinern (3 Patres, 1 Bruder) aus Tirol bekannt geworden ist. Werne hat seine Kapuziner wieder, Kloster und Kirche aber bleiben Eigentum der Stadt.

1869 schließen der Orden und die Stadt einen Vertrag, nach dem die Stadt Werne Kloster und Kirche dem Orden wieder zur Verfügung stellt auf die Dauer von 30 Jahren.

Im "Kulturkampf" (1875) wird das Kloster wiederum aufgehoben, aber nicht für städtische Zwecke benutzt. Die Stadt verpachtet den Klosterkomplex an den Grafen von Merveldt, der aber sein Nutzrecht nicht ausübt.

1887 können die Kapuziner wieder in ihr Kloster einziehen. Nach Ablauf des Vertrages von 1869 im Jahre 1899 steht der Stadt gemäß dieses Vertrages das Kündigungsrecht mit einjähriger Frist zu. Dieser für die Ordensgemeinschaft unmögliche Zustand wird dadurch geändert, dass die bischöfliche Behörde kirchliches Grundeigentum zum Tausch der Stadt anbietet und dieses Angebot von der Stadt angenommen wird. Somit ist das Kloster seit 1902 heute Eigentum des bischöflichen Stuhles bzw. der Deutschen Kapuzinerprovinz.

DIE ALTÄRE - DIE ALTARBILDER - DIE BILDER DER CHORFENSTER - DIE KIRCHENFASSADE.

1685 wird der Hauptaltar aufgestellt. Im Auftrag des Fürstbischofs Ferdinand von Fürstenberg hat Meister Paulus Gladbach aus Rüthen ihn im Stil der damaligen Zeit, dem Barockstil, erbaut. Der Fürstbischof trägt den größten Teil der Kosten für die Entstehung. Sein Wappen am Altar kennzeichnet ihn als den Stifter. Die beiden Nebenaltäre werden schon 1682 aufgestellt. Ihre große Ähnlichkeit mit dem Hauptaltar lässt vermuten, dass auch sie von Paulus Gladbach erbaut erbaut sind.

Die Kosten für den Marienaltar werden von vielen Spendern aufgebracht. Den Antoniusaltar (rechts) stiften die Freifrau von Ascheberg und deren Gemahl, der als Amtsdroste die Belange des Fürstbischofs im Amte Werne versieht und ein großer Förderer des Klosterbaus ist. Ihr Familienwappen ist am Antoniusaltar angebracht. Das Altarbild des Hauptaltars stellt Christi Todesopfer am Kreuze dar. Mit einer Lanze öffnet der römische Soldat die Seite des Herrn. Meister des Bildes ist Bruder Damian, der im 17. Jahrhundert im rheinisch - westfälischen Raum als Künstler gerühmt und geschätzt wurde. Sein Geburtsort ist Ratingen bei Düsseldorf. Im Kapuzinerkloster Düsseldorf wird er 1639 Laienbruder. Seine künstlerischen Fähigkeiten werden erkannt und 1690 wird ihm eine Studienreise nach Italien gewährt. In Düsseldorf, Paderborn und Münster stehen weitere Werke des Kapuzinerbruders Damian, der auch von seinem Gönner, dem Kurfürsten von Pfalz-Neuburg, zum Hofmaler ernannt wird. 1709 ist er gestorben. Auf dem Altarbild vermutet man das Selbstporträt des Künstlers: Der römische Soldat Longinus, der mit der Lanze die Seite des Heilandes durchstößt.

Die Bilder an den beiden Chorfenstern stammen ebenfalls von diesem Meister. Sie sind auf Holztafeln gemalt und zeigen an der Vorderseite zur Kirche hin die Bildnisse der beiden Kirchenpatrone, der hl. Apostel Petrus und Paulus, an der Rückseite zum Chor hin Christus an der Geißelsäule und Christus, den Auferstandenen. Auch die Gemälde an den Nebenaltären sind vermutlich von Hofmaler Bruder Damian geschaffen. Sie stellen die Aufnahme Mariens in den Himmel und das Eselswunder des hl. Antonius von Padua dar.

An der Fassade der Klosterkirche ist über der Haupteingangstür folgende Inschrift zu lesen:

Deo uni trino et S.S.

Petro et Paulo patronis-

Me benefaCtores et fratres ope et

LaboranDo

eXstrVXerVnt.

In der Übersetzung: „Dem dreieinigen Gott und den Patronen St. Petrus und St. Paulus - Wohltäter und Brüder haben mich durch ihre Spenden (Vermögen) und ihre Arbeit erbaut“. Die Großbuchstaben (Fettdruck) sind römische Zahlenangaben, ein Chronogramm, das geordnet (MDCLXXVV) die Jahreszahl 1680 ergibt. Es ist das Jahr der Fertigstellung der Kirche. Die Zahlen sind noch einmal zu lesen oben, im Giebel in Eisenziffern. An der Rückseite des Chores steht die Jahreszahl 1679. Über der Inschrift an der Eingangstüre standen in einer Nische die Figuren der beiden Klosterpatrone Petrus und Paulus. Sie befinden sich jetzt an den Seitenwänden im Kircheninneren und über den Säulen am Hochaltar.

Im September 1962 ist der baufällige Turm erneuert worden. Für einige Wochen ist das Läuten des Kapuzinerglöckchens von vielen vermisst worden. Doch nach der Restauration ruft es auch heute noch mit seiner hellen Stimme zum Gottesdienst und stillen Beten in „unser" Klosterkirchlein.

Ab 1979 wurde der gesamte Gebäudekomplex von Grund auf erneuert. Auch die Kirche erhielt ihr jetziges Aussehen. Leider sind die farbigen Kirchenfenster durch eine Industrieverglasung ersetzt worden. Von den Bildern der früheren Fenster sind nur die farbigen Glaspendel geblieben. Seit 2005 ist das Kloster Anlaufpunkt der Jakobuspilger. Hier können sie Betreuung, Unterkunft, Verpflegung und den Pilgerstempel bekommen.

Weitgehend entnommen aus: Konrad Mörstedt,

"Geschichte der Stadt Werne a. d. Lippe",

eine Zusammenfassung von Berichten aus Nachforschungen in Urkunden und

Akten des Pfarrarchivs Werne,

des Stadtarchivs Werne und des Staatsarchivs in Münster. o.J.

Gregor A. Zumholz für Freudeskreis Kapuzinerkloster Werne e.V.